音響管計測による多孔質吸音材の音響特性評価

音響管計測とは?

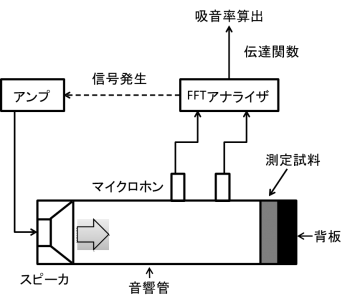

機械・材料技術部機械計測グループでは、音響管(小野測器製 SR-4100)を使用して多孔質吸音材の音響特性を測定しました。

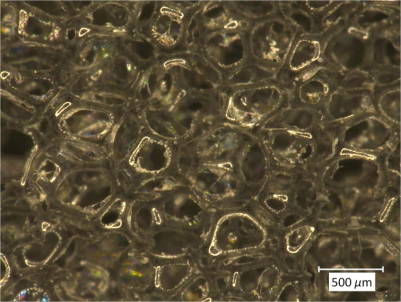

吸音材にも様々な種類があるが、ウレタンフォームやグラスウールに代表される多孔質材が有名です。

吸音特性を評価する場合は、吸音率を用います。

測定方法は、主に、音響管による垂直入射吸音率の測定と、残響室法によるランダム入射吸音率の測定があります。前者は、垂直入射に限定しているものの、測定試料が後者に比べて格段に小さいため、材料開発や評価などの測定手法として普及しています。

また、音響管計測では、垂直入射吸音率以外に、吸音材表面での音波の反射を規定する特性インピーダンスや、吸音材内部での音波の減衰量を表わす伝搬定数を計測することが可能です。吸音材の特性インピーダンスと伝搬定数が求まれば、この二つの値を用いることで、任意の厚さの垂直入射吸音率などが計算によって得られます。

音響管による垂直入射吸音率測定

先ほどの音響管(小野測器製 SR-4100)を使用して測定してみました。

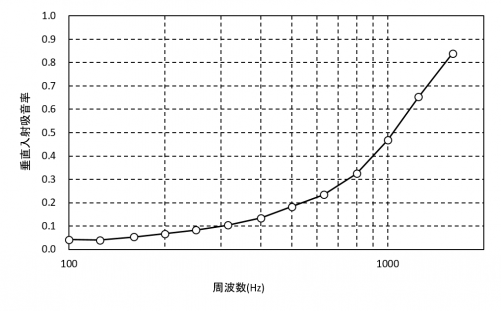

このグラフは横軸に周波数、縦軸に垂直入射吸音率を表したものです。

周波数が高くなるにつれ、垂直入射吸音率が大きくなる周波数特性を示しています。

特性インピーダンスおよび伝搬定数を用いた垂直入射吸音率の算出について

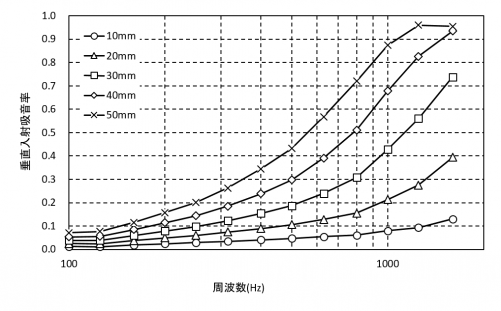

測定で得られる特性インピーダンスと伝搬定数を用いて、吸音材の厚さを、10、20、30、40、50mmと変化させたときの垂直入射吸音率を数値計算によって求めました。

先ほどのグラフと同様、横軸に周波数、縦軸に垂直入射吸音率を表しています。

厚さが増すにつれ、吸音率も高い値を示す傾向がみてとれます。この数値計算を用いることで、実測することなく、吸音材の厚さと吸音率の関係を把握することが出来ることから、吸音材の特性評価にとても有効です。

ご利用を希望される方へ

このページのご紹介内容は、試験計測(依頼試験)、機器使用でご利用いただけます。

料金表(単位欄にメーカー・型式を表記している場合:機器使用料金(特に記載がない限り単位は1時間あたり))| 料金NO. | 項目 | 単位(又はメーカー・型式) | 料金 |

|---|---|---|---|

| E4988 | 音響インピーダンス及び伝搬定数測定 | 1測定につき | 7,920円 |

| E4989 | 垂直入射吸音率測定 | 1測定につき | 5,170円 |

| E8263 | 垂直入射吸音率測定システム | 日本音響エンジニアリング WinZacMTX | 1,540円 |

※E4988、E4989は、試験計測料金、E8263は、機器使用料金となります。

令和4年度に装置が新しくなりました。詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

材料 多孔質材|技術分野 音|分析・試験・評価法 音・振動

- この分析事例に関連するお問い合わせ

- 担当:機械・材料技術部 機械計測グループ